カタカナで『マリモ』と書いても、ひらがなで『まりも』と書いても一見違いはないように思われますが、国立科学博物館による定義では明確に区別されているそうです。

目次

元々は漢字の『毬藻』

日本国内で最初に発見されたときは、見た目が毬(ボール)のような藻であったことから漢字の『毬藻』と名付けられました。

(マリモ発見の歴史については下記のページをご覧下さい)

カタカナの『マリモ』は阿寒湖のあのマリモ

実は毬藻のことを『マリモ』とカタカナ表記した場合、阿寒湖のマリモと同じ種の毬藻だけを指します。

厳密に言うと、阿寒湖のマリモにだけ与えられた学名である “Aegagropila brownii” というのがあり、このことを指す場合にカタカナとなります。

Aegagropila brownii は Aegagropila linnaei の異名同種(シノニム)とされますので、どちらも同じ種を指します。ややこしいですが、阿寒湖のマリモは2つの学名を持っているということになります。

阿寒湖の丸くなるマリモの種を指すときに毎回 “Aegagropila brownii” と言うのは大変ですので、標準和名(学名の代わりに用いられる生物の日本語名称)としてカタカナの『マリモ』が指定されました。

従って、阿寒湖のマリモであれば形が丸くなくても種が “Aegagropila brownii” であるので『マリモ』です。

マリモの学名を巡っては,属,種共に数々の変遷がありましたが,Hanyuda et al. (2002),Boedeker et al. (2010, 2012) などによる18S rDNAを用いた分子系統解析が実施されてからは Aegagropila linnaeiという種類に充てられました。また,Boedeker et al. (2010, 2012) は,マリモが全世界的に1種類であると結論付けました。

…

マリモの学名は,Aegagropila linnaeiで安定したと思われましたが,Guiry & Frödén (2023) は,Aegagropila linnaeiをAegagropila browniiの異名同種(シノニム)としました。

マリモ Aegagropila brownii 作成者:鈴木雅大 作成日:2012年5月19日(2025年3月27日更新)

“Aegagropila brownii” は富士五湖や琵琶湖からも見つかっており、これらも丸くなっていない状態の『マリモ』です。

ひらがなの『まりも』は毬藻全体

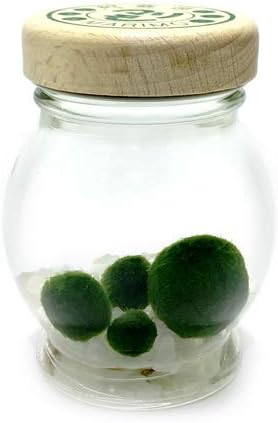

一方、平仮名で『まりも』と書く場合、丸くなる藻の全てを指します。

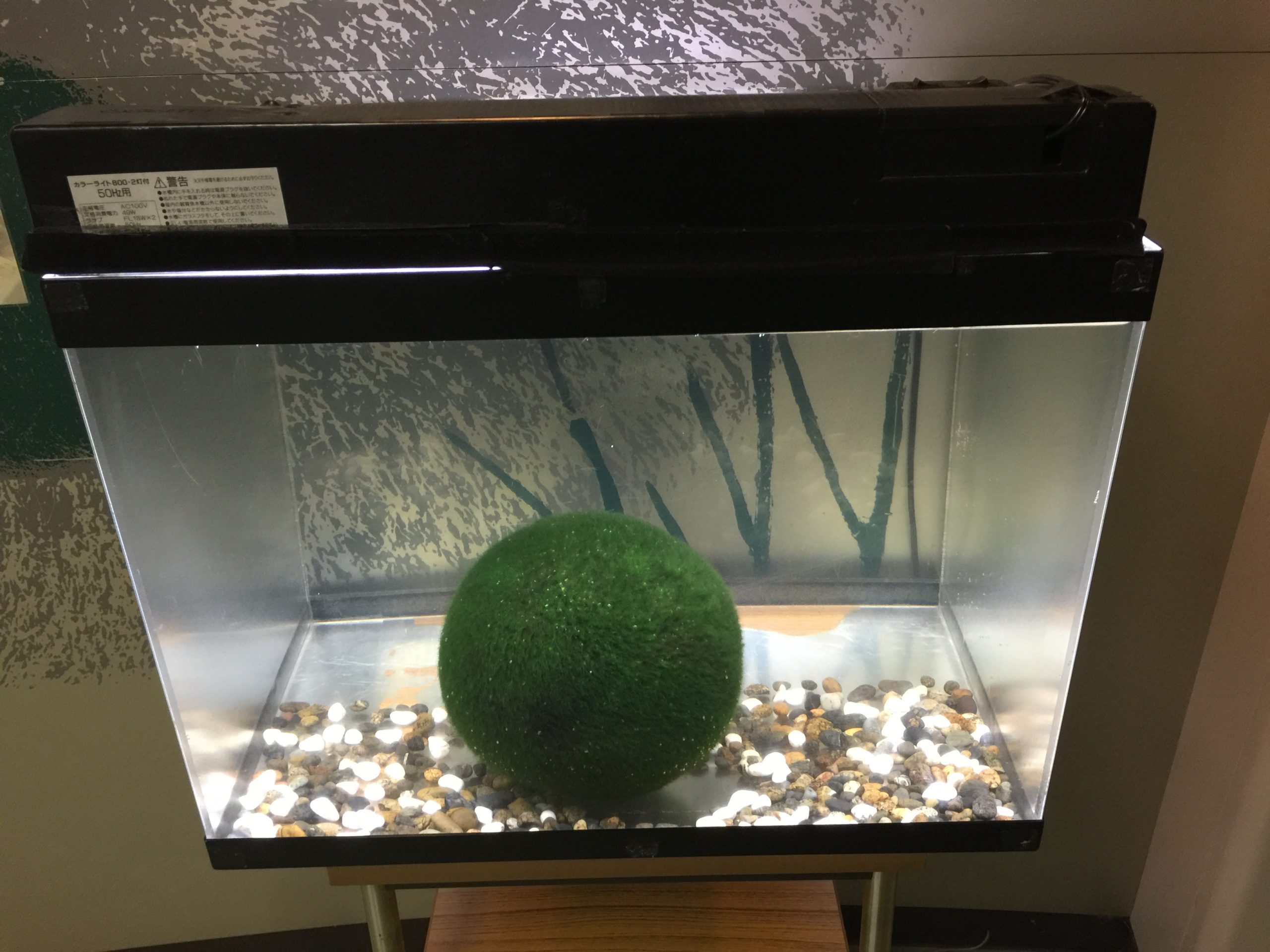

最近民家の水槽で増えることで有名になった『モトスマリモ』や国内各地の川や池に住む『タテヤママリモ』は阿寒湖のマリモとは厳密には別種であるため『まりも』です。

逆に阿寒湖の『マリモ』も丸くなる藻ですので『まりも』のうちに入ります。つまり平仮名の『まりも』は、丸くなる藻の全てを意味する、より一般的に言葉と言えます。

(追記)Aegagropila linnaei はマリモの学名でなくなった?

これまでマリモの学名は Aegagropila linnaei とされていましたが、これは本来、海産種に対しての名前であり淡水で生きるマリモには不適切であるとされ Aegagropila brownii に変更されたようです。

つまり、マリモの正式な学名は現在 Aegagropila brownii の方となります。

2023年に発表された分類学研究により、これまで広く使われてきた Aegagropila linnaei というマリモの学名は誤りであり、正しい学名は Aegagropila brownii であると再定義されました。この変更はマリモの生態や遺伝的特徴が変わったわけではなく、国際的な分類学ルールに則って「名前」が訂正されたものです。

学名変更の背景には、「タイプ標本」の再評価があります。A. linnaei の元となる記載(Conferva aegagropila)は 1753 年にカール・リンネによってなされましたが、その後に選ばれた標本(レクトタイプ)は、実際には海に生える別種の藻類であることがわかりました。命名規約に基づくと、A. linnaei の名は海産種に属するものであり、淡水性のマリモには使用できません。そこで、淡水マリモに最も早く命名され、有効とみなされる学名を再

検討した結果、1809 年にアイルランド北部で採集された標本に由来する Conferva brownii が該当すると判断されました。この結果、マリモの正しい学名は Aegagropila brownii に変更されました(Guiry & Frödén 2023)。

氷の下で眠るマリモ:春の光がもたらす危機と回復 理学部 岩元明敏教授らの研究グループが発表/お知らせ|神奈川大学

ピンバック: マリモ(毬藻)はどんな生き物?マリモの基礎知識 - マリモの広場

こんにちは。翻訳機能を使用しているため、言葉の誤りがありましたら予めお詫び申し上げます。最近、素晴らしいウェブサイトを見つけて、知識不足と不適切なアドバイスが原因で過度の日光と暑さで病気になってしまったマリモを救う方法について多くのことを学びました。数週間前に、別のマリモ(西洋産)をもらったのですが、先端が透けて見える箇所があります。原因は何でしょうか?切り取った方が良いでしょうか?いずれにしても、非常に役立つ質の高い情報が掲載されているこのウェブサイトに感謝します。

サイトをご覧いただきありがとうございます!

藻の先端が透けているとしたら、おそらく中の葉緑体が無くなってしまったことが原因と考えられます。

透明であれば光を遮ることはないので、余程多くならない限りはそのままでも大丈夫だと思いますが、心配であれば取り除いても良いでしょう。

アナさんのマリモが元気に育つことを願っています!

おっしゃる通りにやってみます。葉緑体が失われたのは、販売者が光に当てすぎたせいでしょうか?実のところ、今のところあまりうまくいっていないんです。オンラインで購入することのデメリットですね。ご返信と励ましをいただき、本当にありがとうございます!